Le reseau : conséquence ideologique de l’anarchosyndicalisme ?

Publié le 22 novembre 2010

Force est de constater que les questions sur l’organisation continuent chez

les révolutionnaires et, plus particulièrement, chez les anarchosyndicalistes

de la CNT-AIT à animer des débats. L’une d’entre-elles porte sur le

réseau. D’après ses détracteurs, il serait « marginal dans les milieux libertaires

ou anarchistes » (expression qui ne veut pas dire grand-chose, mais

le galimatias est à la mode) ou, plus précisément, « il serait même complètement

étranger à ces milieux ». Au passage, soulevons deux remarques :

- 1 : Vouloir amalgamer l’anarchosyndicalisme avec ces milieux, c’est ne

pas comprendre ce qui le singularise. L’anarchosyndicalisme en effet s’appuie

sur cette conception matérialiste de l’Histoire qui, certes, avance le

concept de la lutte des classes, mais il veut de plus aborder le champ social

dans son entière complexité et totalité ou, si l’on veut, dans une critique unitaire

de ce monde. En effet, il s’érige contre toute parcellisation de la lutte

qui entraîne une spécialisation dans un thème contestataire. Sur le plan

gnoséologique (théorie de la connaissance), cela aboutit à un réductionnisme

cognitif. C’est-à-dire que l’on n’analyse le champ social qu’au travers du

filtre de sa propre spécialisation contestataire. Partant de là, l’anarchosyndicalisme

s’oppose au clivage de l’économie et de la politique, par exemple,

clivage qui conduit à concevoir comme étant indépassable ce schéma

organisationnel : l’organisation syndicale d’un côté et l’organisation spécifique

de l’autre.

- 2 : Soutenir cette idée d’étrangeté du réseau ne fait, à mes yeux, qu’illustrer

une lacune ou, ce qui est beaucoup plus grave, une méconnaissance de

l’Histoire de l’anarchosyndicalisme. Or, que nous dit cette Histoire de l’anarchosyndicalisme

qui varie selon les pays ? Voici l’exemple de

l’Allemagne.

Retour sur un contexte

Les vicissitudes de la 1re Guerre

mondiale favorisent la sédition contre

la monarchie. Le 30 octobre 1918, les

marins de Kiel se mutinent. Le 5

novembre 1918, la grève générale

éclate dans la même ville, le jour suivant

à Hambourg, ce qui débouche

sur un soulèvement et un processus

révolutionnaire, menés sous la houlette

du mouvement des conseils

d’ouvriers et de soldats. Le 9 novembre

1918, la République Allemande et

la République socialiste libre

d’Allemagne sont proclamées, à deux

heures d’intervalle, par Scheidemann

(SPD : Parti social-démocrate d’Allemagne)

et Liebknecht (Ligue Spartakiste).

La social-démocratie est prise

de court, mais pas pour très longtemps.

En effet, elle bénéficie encore

d’une influence idéologique assez

importante. Pendant le premier

congrès du mouvement des conseils

d’ouvriers et de soldats, entre le 16 et

21 décembre 1918, elle réussit à obtenir

la majorité. Elle dévoie le mouvement

vers la collaboration de classe et

le parlementarisme et crée l’Assemblée

nationale constituante allemande.

D’autre part, Noske (SPD) écrase

l’insurrection spartakiste de Berlin de

janvier 1919 et ordonne aux Corps

francs (Freikorps, milice de la droite

nationaliste) d’exécuter Liebnecht et

Rosa Luxemburg le 15 janvier 1919.

Avec à leur tête le général Franz Epp,

les Corps francs se chargent de mater

trois mois plus tard la République des

Conseils de Bavière. Le 31 juillet

1919, l’Assemblée nationale constituante

allemande adopte la constitution

de Weimar qui fonde la

République de Weimar. En 1919, le

Traité de Versailles impose à

l’Allemagne des conditions qui vont

pousser son économie dans l’abîme

(le montant écrasant des dédommagements

de guerre, par exemple).

En 1923, c’est l’hyperinflation et

l’armée française occupe le bassin

industriel de la Ruhr jusqu’en 1924

(elle fait pression pour que son capitalisme

puisse redémarrer). Cependant,

le quinquennat doré (1924-29)

marque le retour d’une prospérité économique

et d’une stabilité politique.

La crise d’octobre 1929 éclate, elle

annonce la grande dépression des

années 30.

le NSDAP

parti national socialiste

des travailleurs allemands

En marge, le NSDAP - dont l’idéologie

puise à la fois dans l’antisémitisme,

le paganisme, le nationalisme et

le bolchevisme - tente de profiter de

l’opprobre suscitée par l’effondrement

du Mark et l’occupation de la Ruhr

pour s’emparer du pouvoir à Munich,

en Bavière, dans la soirée du 8

novembre 1923, car il espère entamer

une marche sur Berlin, à l’instar des

Chemises noires de Mussolini. Le

lendemain, c’est l’échec complet. Le

« Putsch de la Brasserie » vaut à

Hitler un deuxième séjour en prison

(celui-ci, de treize mois). Hitler va

dès lors renoncer à l’illégalisme révolutionnaire

pour miser sur le légalisme

électoraliste. En son absence, le

NSDAP éclate en deux tendances.

Dès sa sortie de prison, Hitler le remet

sur pied. Il s’emploie aussi à éradiquer

l’aile gauche, incarnée par les frères

Strasser [1], Goebbels et Röhm (chef de

la SA - Section d’Assaut). Hitler veut

s’assurer le ralliement des hautes

sphères : financières, industrielles,

militaires. Avec la grande dépression

des années 30, les succès électoraux

s’enchaînent et confortent Hitler dans

sa ligne politique. Néanmoins, ceux

du 31 juillet 1932 sont décevants.

L’affaire de Potempa [2] n’arrange rien.

Le NSDAP est pris dans une tourmente.

Après des tractations pour se

ménager la susceptibilité d’Hindenburg [3], le vieux maréchal décide de

nommer Hitler chancelier de la

République de Weimar, le 30 janvier

1933 [4]. Hitler ne rencontre pas le

moindre signe d’une agitation prolétarienne

de masse. C’est bientôt la fin

de la République de Weimar.

La FAUD

union libre des

travailleurs allemands

Le congrès constitutif de la FAUD

se tient à Berlin entre le 27 et 30

décembre 1919. La FAUD se veut

une organisation révolutionnaire antiparlementariste,

anti-étatique et anarchosyndicaliste.

Elle compte en son

sein des propagandistes de renom

comme Rocker, Lehning, Souchy et

Rüdiger. La FAUD joue un rôle très important dans le soulèvement et le

processus révolutionnaire de la Ruhr

(faisant suite à la grève générale qui

dure), dans le sillage d’une grève

générale de quatre jours dans toute

l’Allemagne. C’est la réponse des travailleurs

au putsch de Kapp, à Berlin,

le 13 mars 1920. Dans la Ruhr, on

assiste à la création d’une Armée

Rouge (composée à moitié d’anarchosyndicalistes),

à la mise

en place des collectivisations

(les transports et

les entreprises de tisane

à Mühlheim, par exemple)

et des conseils d’ouvriers

et de soldats.

L’armée et les Corps

francs rétablissent l’ordre

dans la région (quand

ce n’est pas l’armée française

qui s’en charge en

1923-24).

Même avant l’arrivée

au pouvoir du NSDAP,

la répression contre la

FAUD sera une constante

: interdiction de

ces unions locales en Westphalie,

Saxe, Mecklenburg, Pommern. Elle

l’est même complètement en Bavière.

Ce qui ne l’empêche pas d’agir pour

l’augmentation des salaires et obtenir

des meilleures conditions de travail,

ou contre le chômage, voire de

relayer et mener la campagne pour la

libération de Sacco et Vanzetti.

En 1932, la FAUD est la seule

organisation subversive encore capable

de regrouper plusieurs milliers de

membres. Mais elle ne peut à elle

seule déclencher la grève générale

pour contrer le NSDAP. D’ailleurs,

ses appels restent lettre morte. A

Pâques, le dernier congrès officiel des

anarchosyndicalistes de la FAUD se

déroule à Erfut : ceux-ci se préparent

à entrer dans la clandestinité ou à

choisir le chemin de l’exil.

Dans la nuit du 27 au 28 février

1933, le Reichstag brûle. Il sert de

prétexte à Hitler. En mars 1933, le

siège de la FAUD à Berlin est perquisitionné

: les anarchosyndicalistes

présents sont arrêtés et tout le matériel

est saisi, y compris les archives de

l’AIT. C’est le signal de la première

grande vague de répression contre la

FAUD sous le régime nazi. La FAUD

parvient assez rapidement à se réorganiser

et à élaborer un axe d’intervention

selon ce triptyque :

- 1 : L’organisation extérieure qui est

le « Bureau de l’émigration », siégeant

à Amsterdam (il accueille aussi

le bureau de l’AIT mais temporairement,

car il est transféré ensuite à

Madrid). Il n’est qu’un lieu de transit

pour beaucoup d’anarchosyndicalistes

qui partent en direction de l’Espagne

pour combattre aux côtés de la CNT.

Ils se rassemblent dans le DAS (Deustche AnarchoSyndikalisten).

Ceci dit, ceux qui décident de rester

mettent en place un centre d’émigration

de la FAUD qui est un réseau. Ils

récoltent aussi des fonds de soutien et

éditent du matériel de propagande

pour l’envoyer vers l’Allemagne.

- 2 : L’organisation intérieure qui comprend

le « Comité de coordination

clandestin » et les groupes locaux de

la FAUD. Celui-ci est transféré d’abord

à Erfut, ensuite à Leibzig. Sa

fonction est d’assurer la liaison entre

l’organisation extérieure et celle de

l’intérieur, voire la coordination entre

toutes les entités.

- 3 : Les « Groupes autonomes antifascistes

» dans le sens où ils agissent

entièrement par eux-mêmes et n’ont

aucun rapport entre eux afin d’échapper

à la Gestapo. Cependant, la sclérose

n’est-elle pas la contrepartie ?

Est-ce que c’est cette raison qui pousse

certains de ces groupes à nouer des

liens avec la FAUD ? En tous cas, un

réseau de résistance prend forme en

recoupant les anciennes zones d’influence

de la FAUD (Rhin-main,

Saxe, Thuringe, Rhénanie,

Hambourg, Berlin).

Mais la FAUD est confrontée à

ces trois grandes difficultés :

- 1 : La situation économique change en 1935 et nombre d’anarchosyndicalistes

retrouvent du travail après une

longue période de chômage. Ils

renoncent à toute activité, car ils

savent que la Gestapo les suit à la

trace et récolte des informations

auprès de leurs employeurs. C’est la

peur d’être licencié ou de se faire

dénoncer par le collègue de travail.

- 2 : La répression s’exerce avec encore

plus d’acharnement

et s’accompagne de la

brutalité inhérente au

régime nazi (son système

concentrationnaire,

par exemple).

Toute une série de

procès (au nombre de

sept, pour cinq à quarante

inculpés, et un

autre pour cent inculpés)

se déroulent en

1936. Ce n’est guère

mieux en 1937...

- 3 : Le problème des

livraisons de la presse

militante se pose à

partir de fin 1934 -

début 1935. Cette presse militante

permet de maintenir la cohésion entre

les groupes de la FAUD.

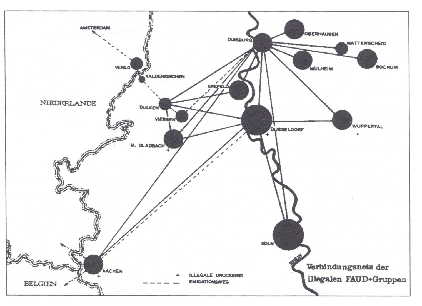

Le réseau de la Rhénanie du

nord-Westphalie

Nous pouvons constater que

deux filières d’émigration sont constituées

:

- 1 : Düsseldorf, Aachen (Aix-la-

Chappelle), en direction de la

Hollande ou de la Belgique,

- 2 : Duisburg, Viersen, Dulken,

Kaldenkirchen, Venlo (ville frontalière

hollandaise d’accueil, d’où l’on

part pour Amsterdam où se trouve le

bureau d’émigration de la FAUD). En

fait, cette filière est déjà pensée en

1932. Son point névralgique est

Duisburg. L’appartement de Julius

Nolden sert de plaque tournante pour

recevoir les anarchosyndicalistes

fuyant le pays, particulièrement le

centre. Ce compagnon contribue

grandement à structurer ce réseau,

grâce à sa position acquise au sein de

la FAUD [5]. Julius Nolden remplace

Franz Bungert [6] à la région. Julius

Nolden n’utilise que la bicyclette

comme moyen de locomotion et n’agit

que sous le couvert de « la caisse

funéraire pour le droit à l’incinération

» [7]. Notons également le rôle

important d’un certain germano-hollandais Derksen, ce compagnon possède

une bonne connaissance de la

zone frontalière. Ce qui évite, en cas

d’urgence, de passer par le point de

Dulken.

Cette même filière sert aussi pour

le matériel de propagande, stocké et

dissimulé chez la famille du compagnon

Derksen, avant de gagner

Duisburg qui dispatche par ses faisceaux

vers les villes telles que

Wattenscheid, Bochum, Mülheim,

par exemple. En août 1933, les anarchosyndicalistes

de la FAUD inaugurent

le système de diffusion. Le rythme

des livraisons est assez constant

jusqu’à fin 1934 - début 1935

(suspension des livraisons de la presse).

Pour l’anecdote, d’après les rapports

judiciaires, la brochure

« Mangez des fruits allemands et

vous serez en bonne santé » (titre de

camouflage d’une brochure anarchosyndicaliste)

acquiert une popularité

chez les mineurs - qui s’apostrophent

mutuellement comme suit : « As-tu

mangé aussi des fruits allemands ? »

En 1936, l’engouement pour la

révolution espagnole annonce une

reprise, mais de courte durée. Julius

Nolden s’active à multiplier les

contacts, les déplacements et les

réunions pour organiser la solidarité.

Quant à Simon Wehren d’Aachen, il

s’emploie à chercher des spécialistes

pour qu’ils aillent prêter main forte à

la révolution.

En décembre 1936, la Gestapo

réussit à infiltrer l’organisation intérieure.

Début 1937, la Gestapo frappe

simultanément ces trois points névralgiques

du réseau : Duisburg,

Düsseldorf et Köln, qui présentent la

particularité avec ceux de Wuppertal,

Krefeld, Dulken, Viersen, Mönchengladbach

et d’Aachen d’être agencé en

« triade », par des liens en faisceaux.

Quatre-vingt neuf anarchosyndicalistes,

parmi lesquels Julius Nolden [8],

sont mis sous les verrous. Le réseau

de la Rhénanie du Nord-Westphalie

est anéanti.

Considérations

L’Histoire de l’anarchosyndicalisme

est ainsi faite et nul ne peut prétendre

à la réécrire tout comme

l’Histoire, à moins de se complaire

dans la spéculation enivrante.

L’expérience de la FAUD dans sa

lutte contre le régime nazi nous prouve :

- 1 : Que le réseau est bien une forme d’organisation adoptée par les anarchosyndicalistes.

Il inclut l’appui

mutuel et la solidarité (« qui est une

démarche volontaire et non une

contrainte imposée par une majorité

» - il est utile de le rappeler [9]).

- 2 : Que le réseau permet de maintenir

une cohésion entre tous les groupes

qui le composent et, par là même, de

susciter une dynamique, voire de

coordonner l’action entre eux. Grâce à

son organisation en réseau, la FAUD

s’est maintenue entre 1933 et 1937

avant de succomber sous les coups de

la répression, exercée par le régime

nazi disposant d’une force considérable.

Il faut préciser que le réseau est

compatible avec le fédéralisme. Dans

le texte « Fédéréseau », publié dans

le numéro 117 d’Anarchosyndicalisme

!, Jean Picard soutient avec pertinence

l’Idée que le réseau et le fédéralisme

(« Le fédéralisme en réseau

») ne souffre d’aucune aporie,

dans la mesure où l’un et l’autre se

synthétisent. En la contextualisant,

l’expérience de la FAUD peut nous

inspirer. Les anarchosyndicalistes de

la CNT-AIT et autres révolutionnaires

authentiques doivent donc continuer

de s’interroger sur la forme d’organisation

la plus adaptée à la situation

du moment.

Notre but n’est-il pas de potentialiser

au maximum notre force dans l’action

pour détruire le capitalisme et

construire le communisme libertaire ?

Qu’est-ce que la force ? Que l’on me

permette de citer Emile Pouget (théoricien

du mouvement ouvrier) : « La

force est l’origine de tout mouvement,

de toute action, nécessairement, elle

en est le couronnement. La vie est l’épanouissement

de la force, et hors de

la force, il n’y a que néant. Hors d’elle,

rien ne se manifeste, rien ne se

matérialise... ». La force prête son

concours à la liberté ou cette carence

ontologique des Hommes (et non pas

de l’Homme : construction abstraite

de l’humanisme bourgeois qui définit

son éthique). En effet, nous sommes

pourvus de la liberté et nous sommes

condamnés à l’exercer. Celle-ci nous

constitue. Elle détermine les choix

réalisés en fonction d’un but recherché

pour influer sur le cours des choses

; grâce à l’action qui nous pousse

et renforce notre sentiment de puissance

(allant de pair avec la volonté).

C’est ce que nous appelons être en

situation (de manière à amener une autre situation qui rende impossible

tout retour en arrière : la théorie de l’événement).

Cette liberté pose notre

responsabilité à tous devant

l’Histoire ! Dès lors, il s’agit d’avoir

l’intelligence politique de la situation,

puisque nous sommes confrontés à la

réalité de ce monde qui s’impose

(l’objectivité). Autrement dit, il y a

des conditions (c’est-à-dire des limites

et contraintes) qui nous sont faites

indépendamment de notre volonté.

Or, l’action suppose une méthode particulière,

visant également à dégager

les enseignements de l’Histoire pour

annihiler la fausse conscience de soi

(l’ignorance). Quelle est cette méthode

particulière ? La dialectique ! Cette

dernière permet de comprendre qu’une

forme d’organisation est toujours

en devenir jusqu’à ce qu’elle se désintègre,

parce qu’elle est dans cette incapacité

justement à être en situation

pour résoudre les contradictions de la

situation du moment. L’Histoire voit

s’affronter et trépasser les Hommes ;

elle n’est pas le lieu où l’on conte paisiblement

fleurette, son tribunal rend

un verdict sans clémence. Il faut vaincre

ou périr !

Paul Anton